Les rues de Little Italy, comme on appelait ce quartier italien aux États-Unis, étaient étroites, encombrées, sales et bordées d'immeubles délabrés. Le tenement était un grand tenement : souvent, il avait des salles de bains communes (sur les paliers ou dans la cour) et l'entrée de ruelles presque inhabitables et sombres.

L'immigrant qui venait d'arriver dans la nouvelle réalité trouvait refuge dans la "Petite Italie" et, oppressé par la nostalgie et une profonde solitude intérieure, trouvait un soulagement et une échappatoire dans l'intégration à un groupe qui reproduisait en grande partie les valeurs et les codes de comportement de son pays d'origine. En revanche, à Buenos Aires, les émigrants, et pas seulement les Italiens, ont trouvé refuge, dans la zone proche du port, dans des bâtiments autrefois majestueux qui avaient été transformés en foyers pour immigrés, les conventillos.

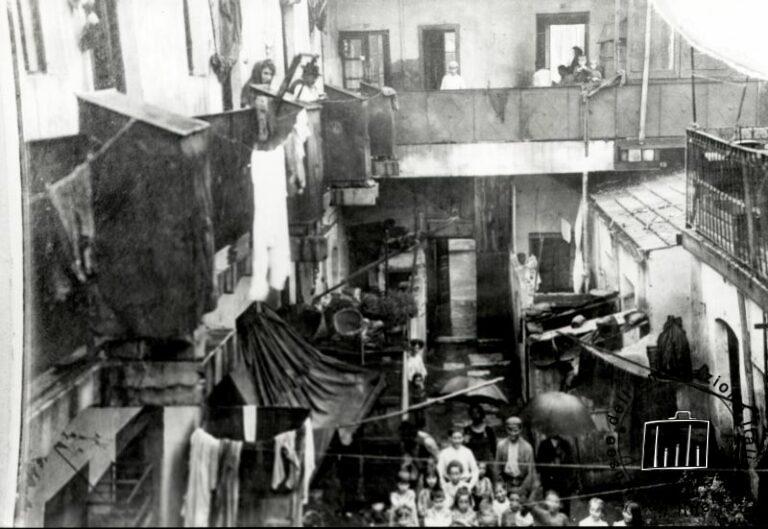

Le schéma classique du conventillo est celui d'un parallélépipède, avec un rez-de-chaussée et un premier étage, et une cour intérieure dans laquelle les services essentiels sont partagés. Des photos très vivantes des conventillos de Buenos Aires et de Mulberry street à New York permettent de comprendre comment ces lieux sont devenus des centres communautaires de re-production et de diffusion de la culture.

C'est ainsi que sont nés les quartiers italiens des grandes villes américaines, aux noms variés, mais dont les rues avaient la fonction de places de village, de lieux où un patrimoine culturel commun était restructuré et condensé, suspendu entre d'anciennes racines et de nouvelles "frontières".

Plus tard, l'acquisition d'un véritable logement est devenue l'un des "signes" les plus rassurants du chemin parcouru et des "progrès" accomplis : le logement est le lieu où chacun peut être simplement lui-même.

La maison est à la fois un nid et une forteresse, un refuge pour ceux qui ont "à l'intérieur de l'Italie, à l'extérieur de l'Amérique", encore beaucoup à conquérir. Et les photos sont presque des biographies écrites par les émigrants eux-mêmes.

Deux témoignages des archives Cresci : Augustin Storace est commerçant et bombero (pompier) à Lima. Bien éduqué, il utilise l'objectif pour capturer des scènes de la vie familiale. Benny Moscardini, transplanté à Boston, fait un usage moins privé de la photographie : il met en scène les jeunes et les filles du quartier, les rues bordées de drapeaux en l'honneur du général Diaz et, lors d'un voyage en Italie, même un quai du port de New York. Le monde de Storace est celui de la maison et de l'atelier, celui de Moscardini est projeté vers l'extérieur.